肩の主な疾患

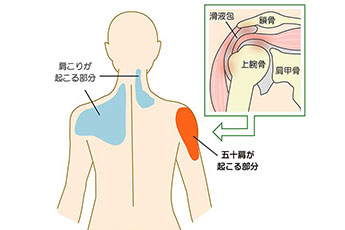

四十肩・五十肩

症状

四十肩・五十肩とは、肩の痛みや、肩が上がらない、肩関節の動きが悪くなるなどの症状を生じます。 徐々に、肩の動く範囲が狭くなっていくのが特徴で、明らかな誘因なく関節内に炎症が生じ、固まっていきます。40〜50歳頃に多く見られることから、『四十肩・五十肩』と呼ばれます。

原因

自然に治ることもありますが、放置すると日常生活が不自由になるばかりでなく、関節が癒着し動かなくなることもあります。痛みが強い急性期には、三角巾・アームスリングなどで安静を計り、消炎鎮痛剤の内服、ステロイド注射・ヒアルロン酸注射が有効です。温熱療法(ホットパックなど)低周波治療、運動療法(筋肉の強化など)のリハビリを行い、固まることを予防していきます。これらの方法で改善しない場合は、まれに手術が必要になる場合もあります。

治療方法

保存的治療

軽度〜中等度の四十肩・五十肩には、保存的治療が行われます。保存的治療には、患部の安静や湿布、温熱療法、痛み止めの投与などが含まれます。また、理学療法やストレッチング、筋力強化運動などリハビリテーションも重要であり、筋肉のバランスを整えることで痛みや運動制限を改善することができます。

注射療法

症状が強い場合、ヒアルロン酸やステロイドの注射療法が行われることがあります。ステロイドは、炎症を抑える作用があり、スピーディーに痛みや運動制限を改善することができます。ただし、ステロイドは副作用があるため、適切な投与量や投与頻度を守る必要があります。維持的に炎症を抑える場合はヒアルロン酸注射が有効です。

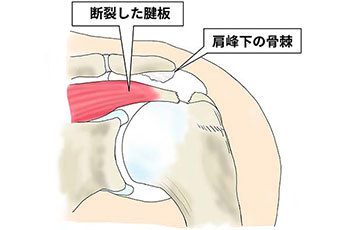

手術治療

重度の四十肩・五十肩で改善が見られない場合、手術治療が検討されることがあります。手術治療では、関節鏡にて肩関節内の炎症部位をクリーニングし、可動域を改善させることを目標とします。

四十肩・五十肩の治療は、症状や進行の程度に応じて異なります。治療の目的は、症状の改善や機能回復を促進させることです。早期に治療を行うことで、痛みや運動制限を改善することができます。

予防

血液の流れが悪く、筋肉や関節が固まってしまうと発症しやすくなるため、上半身の筋肉を動かす運動をしたり、入浴する時は肩までお湯につかるようにしたり、肩を冷やさないことを日頃から心がけておくことが予防につながります。